[2024年11月]

冬の寒さが厳しくなる中ではありますが、今夏、日本国内の難民認定申請者への支援を開始しましたので、これまでの支援内容をご報告いたします。

1. 難民認定申請者への支援の経緯

私たちは2020年より在日外国人を対象とした相談窓口を開設し、これまで1,000名を超える方々からの相談に対応してきました。相談内容は在留資格、仕事、教育、医療そして日本語学習など多岐に渡り、相談者の背景や状況に合わせて自立・定住を実現できる支援を心がけています。

相談窓口を始めた当初は、日本での中長期の滞在が認められる在留資格を持ち、すでに定住している外国人からの相談が大半を占めていました。

しかし、コロナ収束以降は難民認定申請中の方からの相談が増え、今では相談者の約半数以上を難民認定申請者が占めています。彼らは在留資格がなかったり、あったとしても短期間の在留資格のため住民登録ができず、就労許可がないため生活は困窮を極めています。

例えば、住民登録ができないため健康保険に加入できず、医療費を負担できないことから十分な医療サービスを受けられなかったり、学校に通えない子どももいたりします。また、どんなに健康で能力や知見があっても、就労許可がないため働くことができない方はもちろん、言葉の壁や文化の違い、そして情報の欠如によって地域コミュニティなどに参画する機会がなく孤立が深まっている方もいらっしゃいます。

しかし、彼らのような不安定な状況に置かれた外国人に対する支援はゴールの設定が非常に難しく、金銭的にも丸抱えの包括的な支援を求められることから、支援者がつきづらいのが現状です。

このように、難民認定申請者は支援のニーズが高い一方で、支援者は少なく、取り残されています。

そのため今回、私たちは休眠預金活用事業(10年以上入出金等がない預金等を、民間公益活動を促進するために活用する仕組み)の実行団体として、難民認定申請者、特に在留資格がない方や、所持していても公的支援を受けられない方々への緊急支援を開始しました。

2. 難民認定申請者への緊急支援

今回は緊急支援の中でも特にニーズの高い食料支援と一時宿泊施設の提供についてご紹介します。

【食料支援】

入国から間もない方は「どこで何を手に入れられるのか」、「どの商品がハラルフード(イスラム教の教義に沿った食料)なのか」などがわからず、自身の健康や宗教にあった食料を手に入れることが難しい状況にあります。さらに、本事業では住む場所のない対象者も多くいます。

そのため、彼らの生活状況に合わせたさまざまな種類の食べ物を用意しています。例えば、路上生活を余儀なくされる方々にはすぐに食べられるハラル対応のレトルト食品や、水を注げば食べられる食品を提供しています。

また、近隣にコンビニなどがある場合は一緒に買い物に行き、ハラル対応かどうかの見分け方を伝えたり、本国の食べ物に似たものを探したりする「買い物支援」を実施しました。買い物支援は、今後彼ら自身が食べ物を購入する際に役立つ表示の確認方法や、値段や量を比較しながら購入するスキルを学ぶ良い機会となっています。

なお、本事業では「食べる時間が楽しみになる」ような工夫をしていることも特徴です。単なる食料配布ではなく彼らが安心して食べられるものを確保することはもちろん、食べ盛りの子どもがいる世帯には、補食となるようなお菓子や果物、また1日のささやかな楽しみとなるような飲み物などを提供し、一時的にでも気持ちが明るく前向きになれるよう努めています。

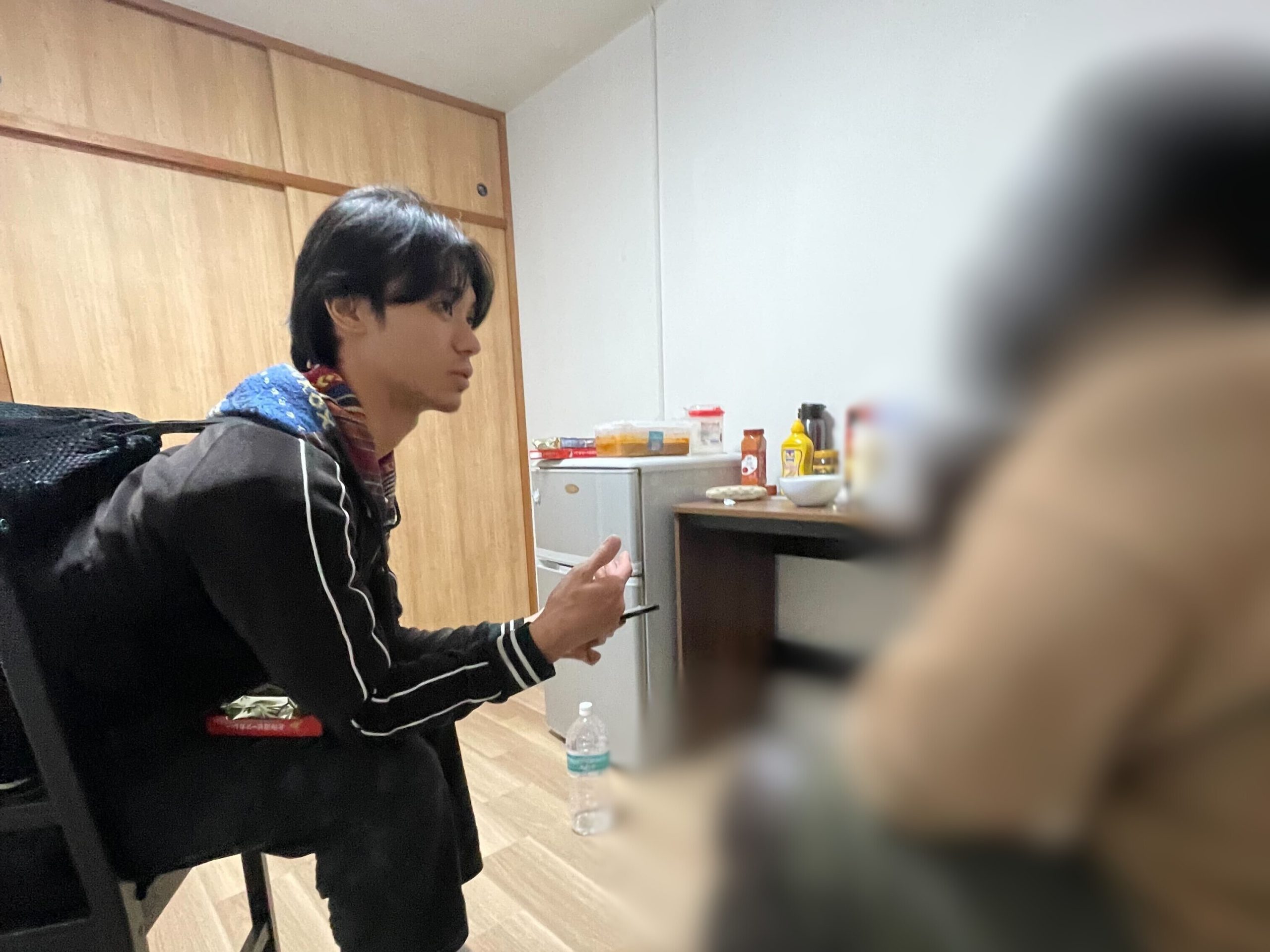

▲路上生活者用のハラルフード

▲路上生活者への食料配布と合わせた相談対応

【一時宿泊施設の提供】

日本に入国して間もない方は、言葉や文化、宗教の壁により支援情報を得ることが難しい状況に置かれています。また、在留資格がない方は、賃貸契約が難しいため、路上生活に陥りやすいのが実状です。

私たちが緊急支援を開始した今夏、駅周辺、公園、繁華街などを転々としている方々やその支援者から居所確保の相談が数多く寄せられました。彼らの多くは所持金がなく、言葉もわからず、自分たちが東京にいるのかどうかも把握できていない状況でした。しかし、ほとんどの方がスマホを所有していたため、彼らがいる場所から見える建物や駅・公園の看板の画像を送信してもらい、彼らが滞在する場所に向かいました。

連日猛暑の中、疲労困憊で不安な毎日を送る相談者の中には、妊婦や単身女性、未成年者もおり、絶対的な支援不足を再確認しました。とはいえ、女性や未成年者は他団体と連携し、ネットカフェやビジネスホテルなど一時的な滞在先を確保することができています。

一方、単身男性の方々はなかなか支援者がつきづらいため、数か月も路上生活を強いられていたり、夜はモスクなどで仮眠を取らざるを得なかったりする状況でした。そうした方々に対しては私たちの支援で一時的な宿泊施設を提供しています。

宿泊施設では共同キッチンやシャワー、洗濯機などが整備され、基本的な生活を送れる環境が整っています。また、スタッフが週に1度施設に出向いて生活指導や相談対応を行っており、施設内で利用者と直接関わっています。

その中で、一人一人にオンラインの「日本語くらぶ」を提供し、簡単な日本語の授業も行っています。同時に生活ガイダンスとして、ゴミの分別やアパートの借り方、近隣住民との挨拶の仕方なども指導しています。

こうした支援を行う中で、医療費や衛生状況、衣服、さらには在留資格などさまざまな相談を受けることもあります。食料支援や「日本語くらぶ」といった取り組みは、それ単体としての意味だけでなく、彼らのニーズを聞き取り、次のアクションを検討する機会にもなっています。また、彼らが不安を共有することで少しでも心を軽くできる場にすることを目指しています。

▲一時宿泊施設内の様子。

▲一時宿泊施設内での食事の様子。

食料の提供もしています。

3. 今後の展望

休眠預金を活用したこの度の緊急支援事業は継続中ですが、すでにこれまでの活動を通じて、在留資格のない方や住民登録ができない方々への支援体制が、非常に限られていることを改めて認識しました。彼らへの支援は、在留資格が壁となってゴール設定が非常に難しい部分もありますが、彼ら一人一人が自尊心を取り戻し、中長期的に日本で希望を持って生活していけるよう、命を繋ぐ支援を実施していきます。

これからも、世界の紛争地だけではなく、日本国内においても究極的に取り残されている方々への支援に尽力してまいります。今後とも温かなご支援を何卒よろしくお願いいたします。

【読者の皆様へ】

私たちは、月1,500円からご参加いただける「アクセプト・アンバサダー」の皆さまとともに活動しております。

この機会にアンバサダーとしてご参加いただき、日本や世界で取り残されている方々の問題解決にともに挑戦していくことができれば幸いです。