SDGsウォッシュとは?その事例や企業への影響、回避方法などを詳しく解説!

出典:

国際連合広報センター「SDGs17の目標」https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/(2024年8月18日閲覧)

皆さんは、最近よく耳にするSDGsという言葉にどのようなイメージを持っているでしょうか。

環境問題や貧困問題など、世界のあらゆる問題の解決を目指すSDGsですが、実は実体を伴っていない活動もあり、正しく理解をしていないと、見せかけのSDGsに騙されてしまうリスクがあります。

本記事ではそうした見せかけのSDGsから、それに対する正しい向き合い方まで、包括的に解説していきます。

SDGsって何?

まず初めに、そもそもSDGsとは何なのでしょうか。

SDGsはSustaibable Development Goalsの略で、日本語では「持続可能な開発目標」と訳されています¹。2015年に採択されたSDGsは、気候変動、貧困、紛争など様々な社会問題に直面している現代において、私たちが持続可能な社会、つまり人類がこれから先も地球で暮らし続けられる世界を形成してくために、2030年までに達成するべき目標を17のゴールと169のターゲットにまとめました。「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」という誓いのもと、すべての国と人々が協力してこれらの目標を達成することを目指しています¹。

ちなみに、SDGsほど認知はされていませんが、実は2000年にはSDGsの前身となるMDGs(Millennium Development Goals: ミレニアム開発目標)が採択されており、SDGsの前身となっています。

MDGsは、極度の貧困の半減やHIV・マラリア対策といった目標では一定の成果をあげましたが、妊産婦や乳幼児死亡率の削減といった目標は達成されず、アフリカやその他の開発途上にある国々での各種目標達成には遅れがありました²。そのため、SDGsでは、MDGsで達成されなかった目標や、取り残されてしまった国や人々に重点を置いています。

さらに、MGDsを超えて、先進国も含んだより幅広い経済・社会・環境に関する目標も含まれるようになりました。なぜなら、これら3つの側面の課題と開発途上国での課題は相互に関連しており、統合されるべき問題と考えられているからです。

つまりSDGsは

・先進国を含め経済・社会・環境の3つの側面を持続可能なものに移行していくこと

・開発途上国における貧困、保健、教育、栄養問題などの解決

この2つが主な柱となっていると言えるでしょう。

SDGsウォッシュとは

企業が社会に及ぼす影響が大きくなる中、各企業や団体はそれぞれの事業領域のなかでSDGsに貢献する取り組みを行っています。

しかし、実際にはSDGsに取り組んでいるように見せかけているだけで実体を伴っていないものや、あるSDGsには取り組んでいるものの、他の分野でのSDGs達成に悪影響を及ぼしてしまっている場合などもあります。そのような取り組みがSDGsウォッシュと呼ばれています³。

SDGsウォッシュの「ウォッシュ」とは、ごまかす・粉飾するなどの意味を持つホワイトウォッシュ(whitewash)に由来しています。

1980年代には環境にやさしいといった意味を持つ「グリーン(green)」とホワイトウォッシュが掛け合わさり、うわべだけ環境に配慮している企業を批判する言葉として「グリーンウォッシュ(Greenwash)」という言葉が使われ始めました。

そして、グリーンウォッシュのSDGs版として、SDGsウォッシュという言葉が使われるようになった経緯があります。

SDGsウォッシュの事例

SDGsウォッシュとは何かを確認したところで、それでは実際にどのような事例がSDGsウォッシュとして指摘を受けているのでしょうか?

例えば、アパレル業界では、商品を生産する際に環境保護に取り組んでいる会社が多くあります。それ自体は素晴らしいことなのですが、その生産過程で、開発途上国の労働者への長時間労働や低賃金といった労働搾取が行われているケースが報告されたこともあります。

オーストラリア戦略政策研究所(ASPI)の調査によると、中国の新疆ウイグル自治区において、100万人以上のウイグル人と他のテュルク系少数民族のイスラム教徒が中国政府によって強制労働を強いられていると考えられています。そして、ASPIは2019年の時点で、こうした強制労働から直接的または間接的に利益を得ている可能性のある外国企業および中国企業を82社確認しました⁴。その中には、自社のHPでは環境保護に取り組んでいると記載している企業もあり、SDGsウォッシュとの指摘を受けました。

また、二酸化炭素の排出を削減することを掲げた電気自動車業界においても、その製造において使われるコバルトが、武装勢力の影響が強く残るアフリカのコンゴ民主共和国などの地域で、劣悪な環境下での児童労働によって採掘されたものである点も指摘されています⁵。

さらに、近年SDGsの認知度が向上し、CSR(企業の社会的責任)の活動の一環として企業もSDGsに取り組むことが一般的になっています。しかし、CSRを実践しなければならないというプレッシャーや義務感から、企業によっては表面的な活動にとどまってしまう例も散見されます⁶。

実際、世界中の企業330社を対象とした調査では、サステナブル・レポートでSDGsについて言及している企業のうち、23%しかそれぞれが取り組んでいるSDGsに対して具体的な活動理由を持っていないことが明らかになりました⁷。つまり、各社の取り組みが無意識のうちにSDGsウォッシュとなっている可能性もあるのです。

▲コンゴ民主共和国の小規模コバルト採掘現場で袋を運ぶ少年 出典: Kara, S (2023) “A young boy carries a sack at a small-scale cobalt mining site in the Democratic Republic of the Congo” Available at: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/phone-electric-vehicle-congo-cobalt-mine-b2277665.html (Accessed on 13th July 2024)

SDGsウォッシュが孕む企業への影響

それでは、もしSDGsウォッシュと指摘された場合、企業にはどのような影響があるのでしょうか?

企業イメージの低下

企業がSDGsウォッシュの指摘を受けると、商品・サービスへの信頼が低下し、企業活動全体がダメージを受ける可能性があります。

さらに、昨今はSNSの発達によりこうした企業の悪いイメージは世間に伝わりやすくなっているため、企業側はSDGsウォッシュとならない適切な取り組みが求められます。

投資・融資先としての信頼低下

近年は環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を考慮した投資方法であるESG投資が注目を集めています。

こうした状況の中でSDGsウォッシュの指摘を受けると、投資家や株主からの信頼が低下し、株価の低下や投資額の減少につながる可能性があります。

また、新たな投資家や株主を見つけることも困難となり、資金不足に陥り経営に大きなダメージを与える結果になることも想定されます。

従業員のモチベーション・エンゲージメントの低下

上記の2つは企業に対しての影響でしたが、SDGsウォッシュと指摘されることはその企業で働く従業員にも影響を及ぼします。

例えば、投資家や株主からの支援が減ったりSNS等で悪いイメージが広まったりすると、自社の価値が下がったと感じ仕事へのモチベーションが低下する恐れがあります。

また、自社の事業やブランドへの誇りも薄れ、退職につながってしまう可能性もあるでしょう。

SDGsウォッシュの規制に向けた動き

それでは、こうしたSDGsウォッシュの問題に国際社会はどのように対応しているのでしょうか?

EUの対応

EUでは、2024年2月に「グリーンウォッシング禁止法」という指令案を正式に採択しました。

この指令案ではいくつか規定されたことがありますが、その中でも環境訴求に関しては、測定可能な目標や達成期限など現実的な実施計画を伴い、独立した第三者機関による定期的な検証を受け、明確かつ客観的で検証可能なコミットメントがないマーケティングを禁止することにしています⁸。

例えば「環境に優しい」「エコロジカル」「グリーン」「自然に優しい」「エネルギー効率の良い」「生分解性」「バイオベース」などの表示を用いたマーケティングが禁止されます。

イギリスの対応

2021年9月、イギリスの競争・市場庁は、企業の環境関連の表現に関するガイドラインとして「グリーン・クレーム・コード」を制定しました。ここでは以下の6つの原則が規定されています⁹。目的は、企業が消費者保護法に基づく義務を理解し、順守するように誘導することです¹⁰。

- 真実かつ正確でなければならない

- 明確かつ明白でなければならない

- 重要な関連情報を省略したり隠したりしてはならない

- 比較は公正かつ意味のあるものでなければならない

- 製品またはサービスの全ライフサイクルを考慮したものでなければならない

- (信頼性のある証拠で)裏付けられなければならない

さらに、2023年11月には英国金融行為規制機構(FCA)が「サステナビリティ開示要件と投資ラベル制度」という方針声明を発表しました。この制度により、金融商品・サービスの持続可能性に関する主張が、公正かつ明確で誤解を招かないことを確実にすることを目指します¹¹。

また「サステナビリティ・インパクト」「サステナビリティ・フォーカス」「サステナビリティ・インプルーバーズ」「サステナビリティ・ミックスト・ゴールズ」の4種の商品ラベルが導入されることで、個人投資家を保護し、サステナブル投資市場の信頼性を高めることを目指しています。

SDGsウォッシュを回避するために必要なこと

上記でSDGsウォッシュの規制が進んできていることに触れましたが、それでも規制があるのは一部の地域に過ぎません。また、そもそもSDGsウォッシュには国際的なガイドラインがなく、法律により判断するといったものでもありません。そのため、個人のリテラシーや社会の風潮などによってどういった取り組みがSDGsウォッシュと判断されるかは変わってきます。

ただ、一般的にSDGsウォッシュを回避するためには以下の取り組みが大切です。

正しくSDGsを理解する

まず大前提としてSDGsを正しく理解することが重要です。

SDGsはその目標が幅広い分野を横断しているため、企業によっては自社の事業と関連しているSDGsしか理解していない場合があります。しかし、それによって知らぬ間に他の目標に悪影響を及ぼしてしまう危険性があります。

だからこそ、SDGsの全ての項目について学び直すことでより幅広い視野で自分たちの事業を見つめ直すことが大切です。

サプライチェーンの適切な管理

サプライチェーンとは生産・流通における一連の流れを指します。

上記で挙げたアパレル産業でのSDGsウォッシュの事例と関連しますが、企業がサプライチェーンの実態を正しく管理・把握していないとSDGsウォッシュが起こりやすくなります。

消費者としても、サプライチェーンに問題がある商品は購入しないようにすることは大切です。

パートナー企業と連携する

そもそもSDGsは単一の目標ではなく、さまざまな分野の課題を解決することで持続可能な社会の実現を目指すものです。それゆえ、関連企業や団体と協力して包括的なアプローチをとることが望ましいとされています。

逆に、基本的に企業はそれぞれの事業活動の周辺領域の情報しか収集していないことが少なくないため、企業の独断でアプローチしていくとSDGsウォッシュに陥る可能性が高くなってしまいます。

だからこそ、多様なステークホルダーと継続的に対話し常に視野を広げることが大切です。

適切な発信活動

広報活動の際に誇張表現などをせずに、適切な発信活動をすることが大切です。例えば、以下の表現は使うのを避けるとよいでしょう。

- 情報源が不明な表現:根拠としている情報の信頼性が低い、あるいは検証材料がない表現

- 事実を誇張した表現:あまりSDGsと関連していない事業でSDGsというワードを使って訴求したり、実際の規模よりも誇大して発信すること

- 言葉の意味がはっきりしない曖昧な表現:表現が曖昧で、具体的にどのようにSDGsに関わっているのかがわかりにくいもの。例え、「環境にやさしい」「エコ」「グリーン」など。

- 事実と関連性の薄い画像:SDGsに取り組んでいる事業ではないのに「貧困」や「教育」などに関連する画像を使いSDGsのイメージを付与したり増幅を狙ったりすること

- ポジティブ面だけを捉えた表現:企業全体の事業が社会に及ぼすマイナス面も考慮に入れ、そのマイナス面も開示しないとSDGsウォッシュと判断される可能性がある。

SDGsの動向の情報収集をし、多くのケースを知って、どのような表記が望ましくないかを知ることも大切です。

適切な事業立案・目標設定

適切な事業立案・目標設定もSDGsウォッシュを回避するうえで大切な要素の一つです。

例えば、企業の規模にあっていない目標を設定して発信してしまうと、結果として目標とするSDGsの達成に取り組んでいるとは言えない状況になる可能性があります。

また、業界の特性や活動に合わせた目標の達成がなされることも正しくSDGsに取り組む上では大切です。

加えて、その施策は一度きりではなく継続的で持続可能性があることも考慮に入れるべきです。

このように、様々なことを考慮に入れ、適切な事業立案・目標設定をしていくことが大切です。

SDGsコンパスの活用

SDGsウォッシュを回避するためにSDGsコンパスを活用することも有効です。SDGsコンパスとは「企業のためのSDGsの手引書」のようなもので、SDGsに取り組む世界中の企業に活用されているツールです。

これは、GRI(グローバル・レポーティング・イニシアチブ:持続可能性に関する独立した国際組織)、UNGC(国連グローバル・コンパクト:持続可能な成長を実現するためのイニシアチブ)、WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)によって作成されました。

以下のリンクから無料でアクセスすることができます。

▶https://sdgs-compass.jp/

SDGsは本当に意味があるのか?

上記のようなSDGsウォッシュの問題により、SDGsは「結局のところビジネスでしかなく、胡散臭い」と感じる人も多くいます。ただ、そもそもSDGsそれ自体にどれだけ意味があるのでしょうか?

結論、SDGsのみでは、世界中のあらゆる社会問題を解決することは難しいと言えます。

もちろん、SDGsは包括的な指針ではありますが、同時に、指針にとどまってしまっているとも言えます。というのも、各国の利害が対立する国際社会においては、指針の先にあるべき具体的な施策や達成までのロードマップを策定することは非常に難しいためです。

また、国際社会で合意が難しい問題はそもそも目標に入れることができません。その最たる例が「紛争」と言えるでしょう。戦争や紛争はSDGsの達成を阻害するものですが、各国の利害が絡み合う場で紛争や戦争の解決について合意を形成することは非常に困難です¹²。

だからこそ、SDGsを盲目的に信じるのではなく、本質的な問題解決に向けた具体的な施策や、SDGsに明言されていない問題を考えていく必要があるのです。

SDGsと戦争・紛争

先ほど「戦争や戦争がSDGsの達成を阻害する」ことに触れましたが、これについていくつか事例をご紹介します。

まず、環境に対する悪影響が挙げられます。というのも、紛争のなかで武力が用いられ、様々なものが破壊されますが、たくさんの自然や緑もその破壊の対象であるからです。実際に、2023年10月に始まったガザでの紛争では、ガザにある38%から48%の森林や農業地が破壊されたと報告されています¹³。

したがって、紛争が解決しなければ、環境に関連するSDGsは達成されないとも言えるのです。

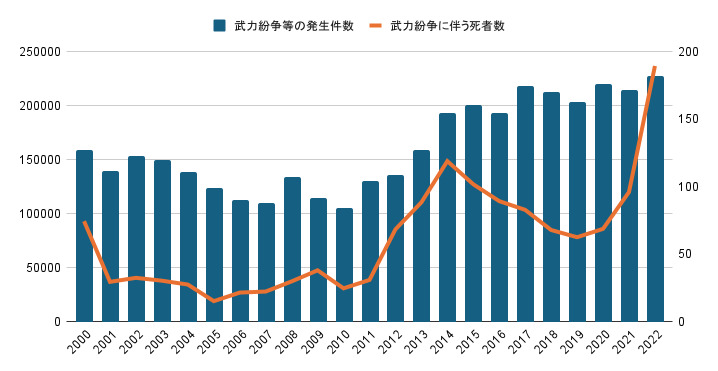

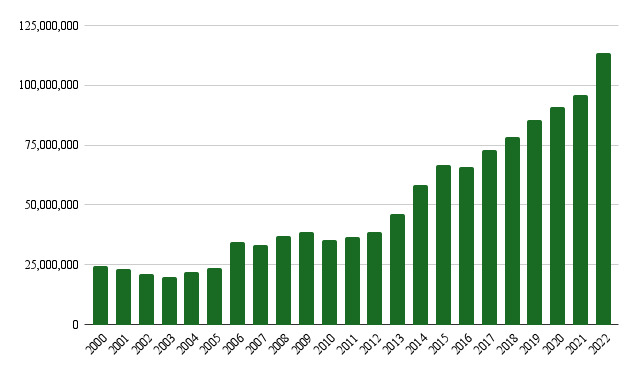

さらに、紛争が起きることで難民問題が発生・拡大し、避難生活の中で貧困に陥ったり、子どもたちが教育を十分に受けられなかったりすることもあります。実際、以下のグラフが示す通り、終わらない武力紛争によって難民・避難民は増え続けており、UNCHRによると2022年時点で1億人以上が住む場所を追われています。

つまり、貧困や教育に関連するSDGsも、紛争の解決に大きく左右されるということです。

▲武力紛争等の発生件数とそれに伴う死者数の推移 出典: Uppsala Conflict Data Program “UCDP Georeferenced Event Dataset Global version 23.1” Available at: https://ucdp.uu.se/downloads/index.html (Accessed on 13th July 2024)

▲世界中の難民・国内避難民の推移 出典: UNCHR “Refugee Data Finder” Available at: https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ (Accessed on 14th June 2024)

ここで「SDGsには平和に関する目標もあるのでは?」と思われる方もいるでしょう。

たしかに、SDGsの目標16「平和と公正をすべての人に(Peace, Justice and Strong Institutions)」のターゲットには、あらゆる暴力の減少が含まれています。しかし、そこには具体的な施策までは明記されていません。

さらに、SDGs16は司法への平等なアクセスにも触れていますが、紛争下にある地域では、武装勢力が実効支配をしている地域もあり、そこに住む人々の司法へのアクセスを達成することは非常に難しい実態があります。

また、紛争地においては、平和(peace)と正義(justice)がトレードオフの関係になることもあるのです。例えば、紛争地でテロ組織に関与していた人々の「罪」に関しては、本来であれば公平な司法のもとで決定されるべきものです。しかし実際には、平和を促進していくために、自らテロ組織を抜け出した人々には特別な恩赦、すなわち「許し」が与えられるケースがあります。つまり、紛争地においては「平和」のために「正義」が犠牲になる場合もあり、SDGs16それ自体でもジレンマを抱えることがあるのです。

つまり、環境、教育、貧困、そして平和と公正に至るまで、たくさんのSDGsの目標が、紛争や戦争の影響を受けているのです。

まとめ

本記事ではSDGsとその問題点について書いてきました。

近年、日本におけるSDGsの認知度は格段に高くなり、企業や個人の生活にも影響を与えています。しかし、その知名度が高まるにつれて、SDGsに取り組んでいるように見せかけているだけで実体の伴っていないSDGsウォッシュという問題が新たに生まれてきました。

そして、このSDGsウォッシュといった問題を知らなければ、もしあなたがSDGsに貢献しようとしても、無意識のうちに社会問題を生み出す側になってしまう可能性があります。

さらに、SDGsは包括的な指針ではありますが、それだけで世界中の社会問題を解決できるわけではありません。SDGsを本当に意味があるものにするためには、指針を具体的な施策に落とし込むとともに、SDGsで明確に語られていない領域、例えば武力紛争の解決に向けた取り組みにも目を向けていく必要があります。

持続可能な社会を目指す上では、起きている社会問題の本質に迫り、その解決策を考え実行していく姿勢が求められています。それによって根本的な問題解決、ひいては本当の意味でのSDGsの達成につながっていくのです。

あなたにできること

最後に、世界には、生活の苦しさや洗脳、誘拐など、望まぬまま紛争に巻き込まれてしまった子どもや若者がたくさんいます。彼らは強制的に武装勢力に加入させられ、その多くが戦闘で命を落としています。さらに、紛争が拡大すると、子どもや女性を含む立場の弱い方々が難民・避難民として住む場所を追われるなど、より多くの人が厳しい環境に置かれることとなります。

こうした現状を変えるために、私たちは、テロや紛争を終わらせ、平和な世界を実現するための独自の活動をしています。これは、開発途上国における貧困の削減、教育機会の提供や環境の保護といったSDGsが掲げる目標の達成を可能にし、加速させるものでもあります。

そして、こうした紛争地での活動は、毎月1,500円(1日50円)から活動を支援していただける「アクセプト・アンバサダー」をはじめとした皆様のご寄付があるからこそ実現できています。

紛争に巻き込まれた子どもや若者たちが「武器」を置き、彼ら自身が平和な未来を創ることを実現する。まさに根本的な問題解決を目指す前例のない挑戦に共感していただけましたら、どうかアンバサダーとして共に歩んでいただけますと幸いです。

ただ、いきなり寄付はハードルが高いと思われる方もいるかと思います。当法人では、活動説明会やドキュメンタリー上映会などのオンラインイベントを無料で開催しております。当法人の活動や紛争地のリアルについてより詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。

また、当法人では最新の活動状況をお伝えするニュースレターも無料で毎月配信しています。紛争の最前線の状況について定期的に知りたい方はぜひご登録ください。

アンバサダーとは月1,500円(1日50円)からの継続的なご支援をもとに「テロや紛争のない世界」を、ともに目指す「同志」です。毎月1,500円で1年間支援すると、大工などの職業訓練を、テロ組織にいた若者2名に1ヶ月間提供できます。

アクセプトの活動を直接聞けるイベントに参加しませんか?

活動説明会やドキュメンタリー上映会などのイベントを無料で開催しております。活動についてより詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。

² 外務省「持続可能な開発目標(SDGs)」2024年3月、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html(2024年4月26日閲覧)

³ Nieuwenkamp, R. “Ever heard of SDGs washing? The urgency of SDG Due Diligence”, OECD Development Matters, 25 September 2017, https://oecd-development-matters.org/2017/09/25/ever-heard-of-sdg-washing-the-urgency-of-sdg-due-diligence/ (Accessed on 26th April 2024)

⁴ Xu, V.X. et al. “ Uyghurs for sale”. Australian Strategic Policy Institute, 2020, https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale (Accessed on 26th April 2024)

⁵ Nieuwenkamp, R. “Ever heard of SDGs washing? The urgency of SDG Due Diligence”, OECD Development Matters, 25 September 2017, https://oecd-development-matters.org/2017/09/25/ever-heard-of-sdg-washing-the-urgency-of-sdg-due-diligence/ (Accessed on 26th April 2024)

⁶ Heras‐Saizarbitoria, I., Urbieta, L. and Boiral, O. (2022) “Organizations’ engagement with sustainable development goals: From cherry‐picking to SDG‐washing?”, Corporate social-responsibility and environmental management, 29(2), pp. 316–328.

⁷ Ibid.

⁸ 吉沼啓介「EU、グリーンウォッシング禁止法を採択、根拠ない「環境に優しい」など表示禁止」日本貿易振興機構、2024年2月21日(2025年5月25日閲覧)

⁹The Government of the UK, “Making environmental claims on goods and services”, https://www.gov.uk/government/publications/green-claims-code-making-environmental-claims/environmental-claims-on-goods-and-services (Accessed on 25th March 2025)

¹⁰ 松丸晴香「金融行為規制機構、持続可能性の開示要件や投資ラベルなどの措置を公表」日本貿易振興機構、2023年12月6日(2025年5月25日閲覧)

¹¹ Ibid.

¹² 三輪信哉 (2022) 「SDGs の国内の動向と今後に関する一考察」『大阪学院大学国際学論集』第33巻第1・2号、 pp. 1-29

¹³ Ahmed, K., Gayle, D., and Mousa, A. “‘Ecocide in Gaza’: does scale of environmental destruction amount to a war crime?”, The Guardian, 29 March 2024, https://www.theguardian.com/environment/2024/mar/29/gaza-israel-palestinian-war-ecocide-environmental-destruction-pollution-rome-statute-war-crimes-aoe, (Accessed on 26 April 2024)