日本国内における取り組み

①非行少年の社会定着支援および市民社会への啓発(更生支援事業部)

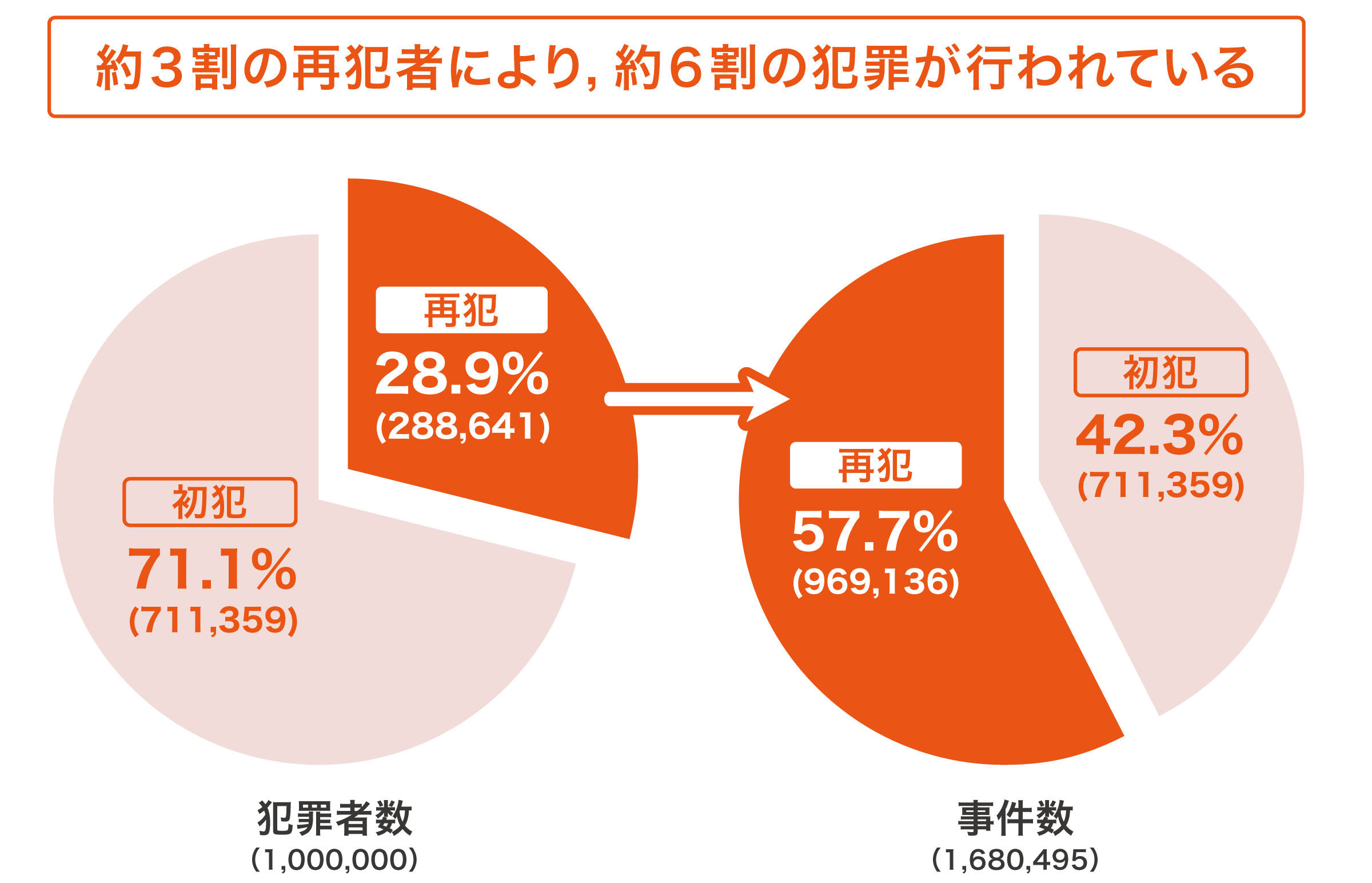

非行をした若者は、しばしば「加害者」として社会から敬遠されています。青少年犯罪において、被害者への支援はもちろん重要ですが、非行や犯罪に関わった若者が社会復帰し、その再犯を防ぐことが、次の被害者を減らしていくことに繋がります。

加害者の社会復帰支援において重要なのが、彼らの犯した罪だけを見るのではなく、その背景にある彼らの人生に目を向けることです。彼らは、家庭内暴力や貧困、精神疾患や障害といった、自分一人ではどうすることもできない問題を抱えている場合も少なくありません。社会や環境への反発が非行へと繋がる場合もあります。そういった背景や必要としている支援を受けることができないまま、一度非行に走ったというレッテルが彼らの抱えている問題をより悪化させ、社会復帰を困難にする悪循環も引き起こしています。

私たちは、この負のサイクルを断ち切り、彼らが周りの人の助けを受けながら、再犯することなく社会で希望をもっていきていくことを目指し、活動を開始しました。当初は、更生保護の民間の担い手である「保護司」の減少や高齢化を課題として捉え、新たな更生保護の担い手創出のための勉強会や保護司との座談会等を開催していました。しかし、保護司や専門家と協働するなかで、更生保護制度の外にいる非行少年たちへの支援の不足を改めて認識したことを踏まえ、現在は非行や犯罪をした若者に対する直接的な支援も実施しています。

支援の対象者は、主に1都3県に住む10〜20代の犯罪に関する悩みを持つ若者や身近な大人を頼れない若者です。

彼らは障がいや生活困窮、被虐待経験等、様々な生きづらさを抱えています。しかし、これらの課題に非行や犯罪の問題が加わることにより、既存の福祉制度や福祉的支援だけでは対応が難しい現状があります。だからこそ、福祉的な支援と更生保護領域の支援を繋ぎ、問題の本質に適切にアプローチし、非行に関する課題から生活の課題まで幅広く対応する包括的な支援が必要とされています。

そこで、海外でテロ組織に所属していた若者への包括的な社会復帰支援を展開してきた経験を生かし、国内においても「誰一人取り残さない」というビジョンの実現に向け、更生保護支援に取り組んでいます。活動には大きく4つの柱があります。

相談支援を含む社会定着支援

少年院や刑務所を出院・出所して社会に出てくる若者や、保護観察期間の若者、勾留され裁判を待っている方や受刑者など、日々のコミュニケーションや面会、文通などを通じて、彼らが人生に希望を持ち、前向きな気持ちで社会生活を送ることができるよう、相談支援を実施しています。海外で培った姿勢、すなわち「矯正する」「更生させる」といった一方的な関わり方ではなく、課題をともに見つめ、「若者」としての新たな未来をともに切り拓いていくという支援のあり方を、国内においても実現しています。

若者の相談窓口となるWEBサイトはこちら

キミのミカタ:https://kiminomikata.org

声かけ活動および居場所支援

新宿歌舞伎町等の繁華街で、非行・犯罪に巻き込まれるリスクのある若者に対しての声かけ活動も行なっています。彼らは、居場所を求めて繁華街に通う中で、犯罪に巻き込まれる危うさを抱えながら生活しています。紛争地でテロ組織に加担した若者たちにリーチを広げてきた経験を活かし、日本国内においても、必要な支援に繋がることができない状況にある若者に対して、あらゆる方法で情報を提供し、いざというときに相談することができる環境をつくっています。

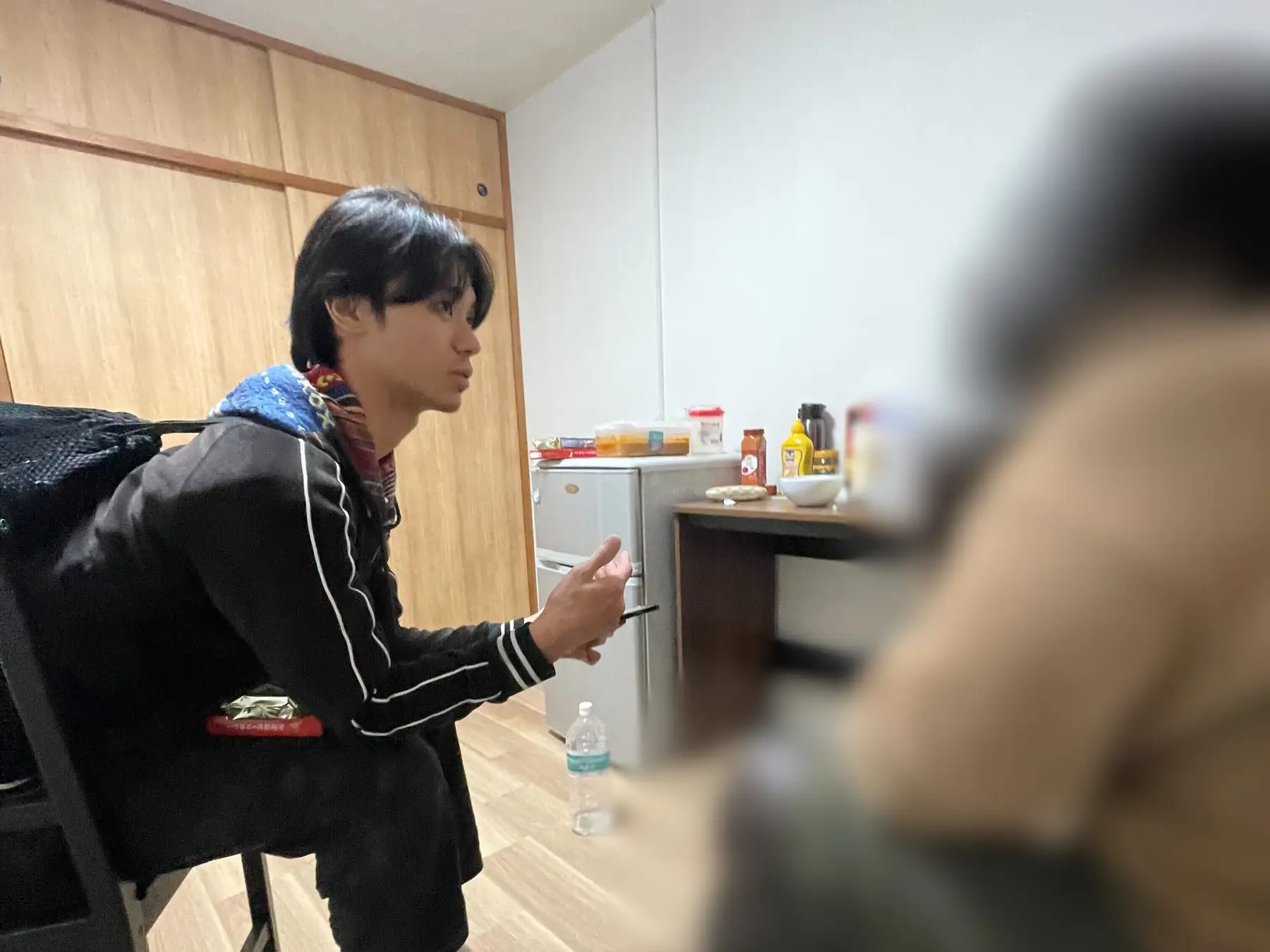

緊急居住支援および生活支援

非行や犯罪に関する悩みを持ち、帰る場所のない若者に対して、3~6ヵ月程度の期間で住居を提供し、金銭管理や就労就学支援など自立のための生活支援を行っています。これまで出会った若者たちの中にも、暴走族に追われて居住を変更した少年、住み込み就労をしていたが職場に定着できず、仕事と住まいを同時に失った少年がいました。更生保護や障がいなどの既存の制度やサービスだけでは対応がしづらい問題に対して、紛争地でテロ組織の元構成員のリハビリ施設を独自に運営してきた経験を活かし、金銭管理や食事の提供も含め、独り立ちを目指した包括的な支援を行っています。

啓発啓蒙のためのオンラインゼミ

非行少年の社会復帰には、社会側の正しい理解も必要不可欠です。そこで、これまで日本国内で海外の活動に関する啓発・啓蒙のイベントや講演などを多数実施してきた知見を活かし、更生保護についての認知拡大のために、オンラインゼミを実施しています。ゼミでは、少年院で社会福祉専門官として勤務をされている方、保護司、元受刑者の方などをゲストとしてお招きし、現場のリアルな声や当事者の声を伺いながら、更生保護について知り、考える機会を創っています。

②取り残された在日外国人への伴走支援(在日外国人支援事業部)

海外での経験を活かし、2020年から日本に居住する外国人の支援を開始しました。多くの日本人にとってあまり馴染みがないイスラム教徒の方々に対して、どのような支援が必要なのか、どう声をかけたらいいのか戸惑うといった声はしばしば聞かれます。私たちはこれまで、海外においてイスラム教徒の方々と共に考え、彼らが抱える課題を共に乗り越えてきました。彼らの習慣や禁忌、コミュニティ内での人とのかかわり方などに対する知識や理解、活動を通じて得られた知見・ネットワークを生かし、主に以下の支援を展開しています。

在日外国人に向けた相談窓口の設置

ウェブサイトや電話などを通して私たちのもとに寄せられる相談内容は多岐にわたります。在留資格や就労、教育や医療など制度的なものから、日常生活や将来への不安など、制度では解決できない問題まで様々です。イスラム教徒を中心とした日本に住む外国人の中には、言葉の壁や文化的背景などを理由に声を上げづらい方々がいらっしゃいます。私たちは、海外でひとりひとりのニーズに基づいた問題解決のための包括的な支援を提供してきた経験を活かし、国内においても、相談者のニーズを見極め、情報提供や伴走支援、必要に応じて専門家と連携することで、相談者に寄り添った支援を提供しています。

難民認定申請者への支援

2023年ごろからは新規入国者が急増しそれに伴い難民認定申請中の方からの相談が増えました。難民認定申請者の中には在留資格がない方、あっても在留期間が短期間のため住民登録ができず、国民健康保険や児童手当等の社会保障を得ることができない方が多くいらっしゃいます。また、就労許可もないため困窮を極める世帯が多く、ほとんどの方々は民間の支援団体や同国人のコミュニティから支援を受けて生活していますが、支援する側も継続的な支援が経済的に難しい状況にあります。私たちはひとりひとりとオンラインや対面で繋がり、食料や日用品等の支援を提供しています。また、必要に応じて一時的なシェルターの提供や簡単な日本語指導、弁護士と連携した在留資格に関するアドバイスなども行っています。これにより、人間としての尊厳を守りつつ、彼らが望む将来に向けてそれぞれが持つ可能性を引き出していくことを目指しています。

全国のモスクを繋ぐ取り組み

日本全国にはおよそ180のモスクや関連施設があると言われています。多くのモスクは同じ国籍の人々が集まり、施設間の交流が盛んではありません。これにより、同様の課題やその解決策に関する共有がされないといった問題も生じています。私たちは、全国のモスクを繋ぎ、イスラム教徒の方々が持つ共通の問題や悩みを共有し議論するための場として「モスク代表者会議」を定期的にオンラインで開催しています(2025年7月31日時点で計8回開催)。2024年からは、コミュニティの特性から表舞台に出てこない女性のイスラム教徒(ムスリマ)が繋がりを持てる「ムスリマミーティング」を定期的にオンライン開催しています(2025年7月時点で計3回開催)。ムスリマとして日本で暮らしていくうえで大変なことや子育ての悩みなどを共有し、情報交換する場として多くの方々にご参加いただいています。

Our Partner

最大限のインパクトを生み出すために、多くのパートナーとともに活動をしています。

相談窓口ウェブサイト

相談窓口ウェブサイト 相談窓口チラシ

相談窓口チラシ