少年兵(子ども兵)とは? 子どもの権利や若者の兵士との違いなども含め詳しく解説!

出典:UNICEF (2022), “Two children recruited by an armed group stand during a ceremony for children who have been released in Yambio, South Sudan”, https://www.unicef.org/press-releases/save-children-unicef-and-france-launch-new-handbook-strengthen-bid-end-recruitment (Accessed on 21 November 2024)

現在世界では紛争が続いていますが、その兵士として子どもが利用されているケースが数多く報告されています。本記事ではそうした少年兵の現状や彼らを守る取り組みを解説します。さらに、記事の後半では、少年兵ではない若者の兵士がどのように国際社会で扱われているかにも触れます。ぜひ最後までお読みください。

少年兵の現状

そもそも少年兵とはどのような子どもたちを指す言葉なのでしょうか。国連では少年兵を以下のように定義しています。

「18歳未満で、武装勢力または武装集団にいかなる形でも採用または利用された者を指す。これには、戦闘員、料理人、ポーター、スパイ、性的目的のために利用される子ども、少年、少女が含まれるが、これらに限定されない」¹

つまり、どのような形態であれ、18歳未満で武装勢力に関わった子どもは少年兵と考えられています(なお、少年兵は「子ども兵」や「子ども兵士」とも呼ばれますが、本記事では少年兵と統一します)。

一般的に少年兵と聞くと、武器を持った子どもを想像する方が多いかもしれません。しかし、上記の定義のように、単に武器を持った子どもだけに限定するのではなく「武装勢力や武装集団に関わる子どもたち(CAAFAG: Children associated with armed forces and groups)」として捉えるのはとても重要です。というのも、武装集団内で子どもたちが務める役割は戦闘員に限らず非常に多様であり、紛争終結後も戦闘員だけでなく非戦闘員であった子どもの権利も保護されることが重要だからです。この考え方は1997年のケープタウン原則にて提唱され、少年兵の定義として現在でも一般的に使用されています。

ユニセフによれば、正式に少年兵と認定された子どもの数は2005年から2022年までの期間で10万5千人を超えるとされています²。しかし、正式に認定されていない少年兵も数多くいると考えられており、実際にどれほどの子どもが武力紛争に加担させられているかは不明です。

少年兵の利用が問題となっている地域としては、主にアフリカや中東が挙げられ、特にシリア、コンゴ民主共和国、ソマリアなどが最も少年兵を使っている国であると考えられています³。実際に、2023年時点で、国連はシリアで1,696人、コンゴ民主共和国で1,545人、ソマリアで1,094人もの少年兵がいると認定しています⁴。

少年兵になる背景と事例

それでは、どのようにして子どもたちは少年兵になってしまうのでしょうか。

一般的に、子どもが少年兵となる理由は、

①自ら加入する⁵

②強制的に加入させられる⁶

の2パターンがあります。

①自ら加入する

自ら加入する場合、貧困に苦しんで、家族のために収入を得たり、衣食住の整った最低限の生活を送ったりするために武装勢力に加入する事例が報告されています。

②強制的に加入させられる

少年兵の中には、誘拐や脅しなどによって強制的に加入させられる子どもも数多くいます。特に子どもは、武装勢力から見れば大人より扱いやすく、洗脳もしやすい対象とみられるからです。

▲中央アフリカ共和国の武装勢力から16歳の時に逃げ出した少女。武装勢力に関わっている女性は性的暴力を経験していることが多いです。 出典: UNICEF (2021), “Children recruited by armed forces or armed groups”, https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces (Accessed on 28 December 2024)

少年兵たちは一度武装勢力に加入すると、人を殺したり傷つけたりすることを強制されたり、性的暴力を繰り返されたりなど、長期間に渡り暴力の渦の中に巻き込まれてしまうこともしばしばです。その年代は重要な発達期間にあたりますが、少年兵として活動することで身体的・精神的・知的発達のための機会を奪われ、結果として、少年兵たちは脆弱なまま育つことを余儀なくされるのです⁷。

~強制的な加入が行われた例:神の抵抗軍~

アフリカ東部の国ウガンダでは、1980年代後半から内戦が勃発し、ウガンダ政府軍と「神の抵抗軍」と呼ばれる武装勢力が戦闘を繰り広げていました。

神の抵抗軍は子どもを誘拐するなどして、強制的に組織に加入させ、戦闘員として少年兵を利用したり、少女は性的奴隷などとして使われたと報告されています。神の抵抗軍に利用された子どもの数は2万人を超えるとされ、ウガンダ北東部に住む190万人の人が避難を余儀なくされたとされています⁸。

強制的に加入させられた子どもたちは、恐怖支配のもと洗脳され、消耗品かのように扱われました。こうした神の抵抗軍の残虐な行為は、国際社会で強く非難され、少年兵の問題を世界中に示すこととなりました。

2006年以降、その規模は縮小していき、神の抵抗軍の脅威がなくなった地域では避難民の帰還も始まっています⁹。しかし、紛争の影響により、依然としてウガンダ北東部ではインフラや社会サービスの整備が遅れており、中・南部地域との地域格差問題が発生しています。そのため、政府も国際社会の支援を得ながらこうした地域の復興に向けた取り組みを進めています。

少年兵を守る取り組み

こうした少年兵は現在では様々な法律で禁止され、保護されています。その中でも、2007年に採択されたパリ原則とパリ・コミットメントは、少年兵の保護に特化した取り組みで、2021年時点で112ヵ国が署名しています¹⁰。

パリ原則は、少年兵たちの子どもとしての権利が保護・尊重されることを目的とし、そのための具体的なガイドラインが明示されています。具体的には、その加盟国に対し、武力紛争への違法な子どもの徴用の防止、少年兵の解放のサポート、そして少年兵の心身の回復と社会復帰の促進、などを目指すことを求めています¹¹。

出典: 日本ユニセフ協会「南スーダンの首都ジュバで、武装グループから解放された子どもたちのそばに立つ兵士」2017年2月21日、https://www.unicef.or.jp/news/2017/0039.html (2024年11月24日閲覧) (Accessed on 28 December 2024)

一方、パリ・コミットメントは、このパリ原則を実施し、より広く少年兵の問題に取り組むために、各国政府が交わした政治的な誓約のことです。また、パリ・コミットメントは、武力紛争における子どもの徴用・利用からの保護を規定する既存の国際法の実施を再確認し、支援し、補完するものでもあります。この誓約は、武装勢力に子どもを徴用した加害者に国際法の下で責任を負わせるために、すべての利害関係者が協調して行動する必要性を強調しました¹²。

これらの取り組みは、武力紛争における子どもの徴用・利用をなくし、子どもの権利を促進する取り組みにおいて極めて重要です。2017年、ユニセフは、パリ原則及びパリ・コミットメントが締結されてからの10年間で少なくとも6万5千人の少年兵たちが武装勢力から解放されたと発表しました¹³。

少年兵ではない若者(18歳以上)の場合はどうなる?

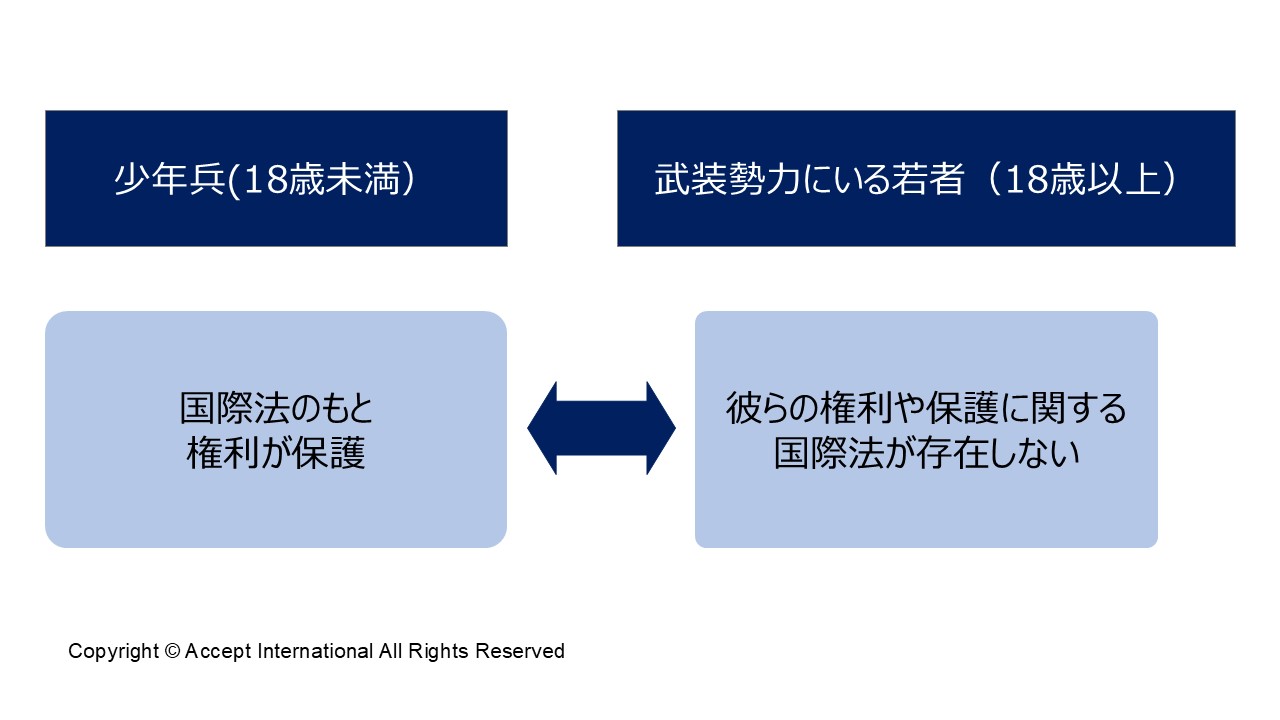

このように、少年兵をめぐる問題は世界中で議論され、彼らを保護しようとする動きは拡大しています。なぜなら、ここまでも確認してきたように、子ども(18歳未満)を保護するための国際規範、言い換えると国際的な「言葉」があるからです。

しかし、武力紛争の最前線で戦っている人々の多くは18歳以上の若者です。そのため、武力紛争の解決には、紛争に関わる若者に対する眼差しが不可欠です。では、少年兵の定義には当てはまらない、武装勢力に関わる18歳以上の若者たちはどのように国際社会から捉えられ、扱われているのでしょうか?

▲いわゆるテロ組織アル・シャバーブに関わっていた若者に対する宗教再教育ゼミの様子

実は、少年兵とは異なり、武装勢力に関わっている18歳以上の若者を国際的に保護するための枠組みは存在しません。

そのため、武装勢力から離脱を望んでいたとしても、報復の恐怖や支援の不足により抜け出せない若者が多くいます¹⁴。

また、前述したように、18歳未満の少年兵であれば、たとえ武装勢力に関わって加害行為を行っていた場合でも、国際法のもとで「紛争の被害者」として考慮されるべきと理解されています。一方、若者の場合は基本的に「成人(大人)」としてみなされ、「加害者」として扱われる傾向にあります。

さらに、近年世界ではSDGs(持続可能な開発目標)や安全保障・平和構築などの文脈において、「未来を担うリーダー」として若者の参加の重要性が認識されています。

なお、若者の定義は一般的に年齢に基づいていますが、その範囲は機関や国家によって異なります。例えば、国連では15歳から24歳を若者と定義しています¹⁵。一方、開発途上国や紛争地では、20代後半や30代でも若者特有のニーズを抱えることが少なくありません。この現実を反映し、アフリカ連合は15歳から35歳までを若者と定義しています¹⁶。

そうであるならば、武装勢力に関わった過去がある10代後半から30代の人も「未来を担うリーダー」に含まれるはずですが、彼らはそうした議論にも依然として含まれていないのが現状です。さらに、これはSDGsの「誰一人取り残さない」という原則に反しているとも言えるでしょう。

つまり、彼らは国際社会から究極的に取り残されてしまっている「若者」であり、少年兵と同等もしくはそれ以上に、若者の兵士にも目を向ける必要があるとも言えるのです。

まとめ

一般的に、少年兵とは、どのような形態であれ、18歳未満で武装勢力に所属している子どもたちを指します。子どもは大人よりも扱いやすく、強制的に武装勢力に加入させられるケースが非常に多いです。しかし、武力紛争における子どもの利用は、重大な国際法違反であり、子どもを守るために様々な法律が存在します。

一方で、若者の兵士の場合は、彼らを保護する枠組みが存在せず、世界から究極的に取り残されています。少年兵だけでなく、そうした若者の兵士にも目を向けていく必要があると言えるでしょう。

あなたにできること

最後に、本記事の後半で触れてきた「若者」には、武装勢力に関わってしまった経験を持つからこそ伝えられる平和への考えと、無限の可能性があると私たちは考えます。つまり彼らは、いわゆるエリートな若者リーダーたちにはなれないような「ユニークな平和の担い手」になることができる、ということです。

実際、私たちは最前線の実務者として、彼らのような取り残された存在が平和の担い手になるのを数多く見てきました。

もし世界中で武装勢力に巻き込まれた若者たちが、紛争解決や平和構築、テロ対策などといった議論に含まれ、社会を良くする主体者である平和の担い手として歩む道を創ることができたら、どんな世界が待っているでしょうか。

その実現のため、私たちアクセプト・インターナショナルは、彼らの権利やエンパワーメントに関する新たな国際規範の制定を目指しています。この取り組みを通じ、以下の目標を達成したいと考えています。

- テロや武力紛争に関わる若者が取り残されていることが、持続的平和への大きな障壁となっていることを国際社会の共通理解にする。

- テロや武力紛争に関わる若者の曖昧になっている権利と彼らが持つ可能性を認識し、明確にする。

- 紛争に関わる若者が、平和の担い手となることができるような取り組み、制度設計、国際的なイニシアティブを促進し、彼らの自発的な投降や更生、リハビリテーション、社会復帰、社会への貢献を実現させ、テロと紛争解決に強力に貢献する。

こうして、戦争犯罪などを含めた既存の国際法を尊重しつつ、彼らが武装勢力から抜け出し、「テロリスト」ではなく「平和の担い手」として歩むことを促進し、世界の平和実現に大きく貢献していきます。

また、こうした取り組みを裏付けるために、これまで実施してきた、いわゆるテロ組織に所属していた若者たちの武装解除や社会復帰支援といった紛争地での取り組みも継続し、さらに発展させていきます。

そして、こうした海外・紛争地での活動は、毎月1,500円(1日50円)から活動を支援していただける「アクセプト・アンバサダー」をはじめとした皆様のご寄付があるからこそ実現できています。

紛争に巻き込まれた子どもや若者たちが「武器」を置き、彼ら自身が平和な未来を創ることを実現する。まさに根本的な問題解決を目指す前例のない挑戦に共感していただけましたら、どうかアンバサダーとして共に歩んでいただけますと幸いです。

ただ、いきなり寄付はハードルが高いと思われる方もいるかと思います。当法人では、活動説明会やドキュメンタリー上映会などのオンラインイベントを無料で開催しております。当法人の活動や紛争地のリアルについてより詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。

また、当法人では最新の活動状況をお伝えするニュースレターも無料で毎月配信しています。紛争の最前線の状況について定期的に知りたい方はぜひご登録ください。

アンバサダーとは月1,500円(1日50円)からの継続的なご支援をもとに「テロや紛争のない世界」を、ともに目指す「同志」です。毎月1,500円で1年間支援すると、大工などの職業訓練を、テロ組織にいた若者2名に1ヶ月間提供できます。

アクセプトの活動を直接聞けるイベントに参加しませんか?

活動説明会やドキュメンタリー上映会などのイベントを無料で開催しております。活動についてより詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。

出典: ¹ UNICEF, “THE PARIS PRINCIPLES”, February 2007, https://www.unicef.org/mali/en/reports/paris-principles (Accessed on 21 November 2024)

² UNICEF, “Children recruited by armed forces or armed groups”, 22 December 2021, https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces (Accessed on 21 November 2024)

³ The United Nations General Assembly Security Council, “Secretary-General Annual Report on Children and Armed Conflict”, 5 June 2023, https://childrenandarmedconflict.un.org/document/secretary-general-annual-report-on-children-and-armed-conflict-2/ (Accessed on 21 November 2024)

⁴ ibid.

⁵ UNICEF, “Children recruited by armed forces or armed groups”, 22 December 2021, https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces (Accessed on 12 April 2024)

⁶ ibid.

⁷ Kelly, J.T., Branham, L. and Decker, M.R. (2016) “Abducted children and youth in Lord’s Resistance Army in Northeastern Democratic Republic of the Congo (DRC): mechanisms of indoctrination and control”, Conflict and health, 10(1), article number 11

⁸ ibid.

⁹ 外務省(2012)「政府開発援助(ODA)国別データブック 2011」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/11_databook/index.html (2024年12月28日閲覧)

¹⁰ UNICEF, “Frequently Asked Questions: Paris Principles and Commitments on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups”, https://www.unicef.org/documents/frequently-asked-questions-paris-principles-and-commitments-children-associated-armed (Accessed on 23 November 2024)

¹¹ UNICEF, “THE PARIS PRINCIPLES”, February 2007, https://www.unicef.org/mali/en/reports/paris-principles (Accessed on 23 November 2024)

¹² UNICEF, “Paris Principles and Commitments on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups Explanatory Note”, https://www.unicef.org/documents/paris-principles-and-commitments-children-associated-armed-forces-or-armed-groups (Accessed on 23 November 2024)

¹³ 日本ユニセフ協会「「パリ原則」から10年解放された子ども6万5,000人子どもの徴兵・徴用の終結に向けてユニセフ、さらなる行動を求める」2017年2月21日 https://www.unicef.or.jp/news/2017/0039.html (2024年11月24日閲覧)

¹⁴ Nagai, Y and Harper, E (2023) “Youth Associated with Non-State Armed Groups: Building an Evidence Base on Disengagement Pathways and Reintegration Challenges”, The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, https://www.geneva-academy.ch/news/detail/636-new-paper-calls-for-entire-new-approach-to-deal-with-young-people-associated-with-non-state-armed-groups (Accessed on 24 November 2024)

¹⁵ United Nations, “Youth”, https://www.un.org/en/global-issues/youth (Accessed on 28 December 2024)

¹⁶ Youth Policy, “African Youth Charter – Summary”, 16 June 2013, https://www.youthpolicy.org/library/documents/african-youth-charter-summary/ (Accessed on 28 December 2024)